| 非对称性:单分子荧光调制中的新自由度 |

| 发布人:韦佳 发布时间:2021-05-11 浏览次数:568 |

单分子荧光探测技术能够通过特异性地标记生物大分子,利用观测到的荧光信号追踪生物体内单个分子的动态变化,针对性地研究复杂生物环境中的特定分子动力学过程。由于生物组织在近红外波段对荧光探测的干扰显著降低,近红外波段有望成为高信噪比单分子荧光探测技术的工作窗口。但现阶段绝大多数近红外荧光分子的荧光量子产率都很低,这导致分子发出的荧光光子总数很少同时荧光分子的光稳定性差,极大地限制了单分子荧光技术在该波段的发展。

图1 纳米天线增强荧光信号示意图

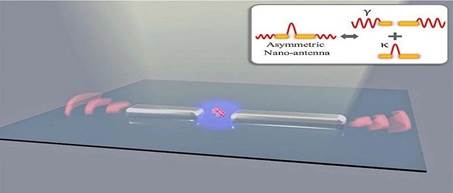

封面图:纳米天线增强荧光信号效果图

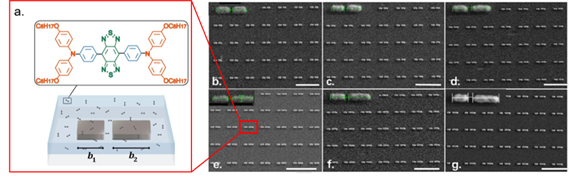

图2 利用非对称棒状纳米天线增强近红外分子荧光

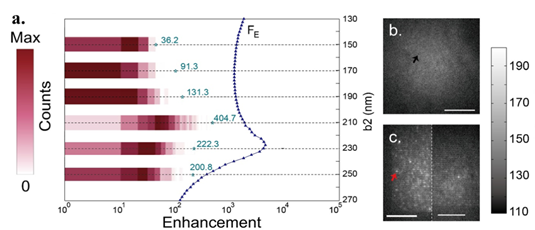

研究者通过电子束刻蚀方法制备出一系列不同尺寸的纳米天线阵列,再将溶有近红外染料分子AIEE1000的PMMA有机凝胶旋涂在纳米天线阵列上,在633纳米波长激光的激发下,利用全内反射荧光显微镜观测并记录分子的荧光信号。实验结果表明,随着结构不对称度的变化(以其中一根金属纳米棒的长度表示),荧光增强倍数存在最优表现的区间(图3a条状图)与理论预言(图3a蓝线)的趋势一致,实际观测到最高倍数为405的荧光增强现象。同时从CCD探测器接收到的图像中可以看到,在相同实验条件下,只有玻璃衬底(图3b)或存在对称型纳米天线(图3c右)时的分子荧光强度,整体而言都明显弱于被非对称纳米天线增强过的分子荧光强度(图3c左)。

图3 非对称棒状纳米天线增强近红外分子荧光的理论和实验结果

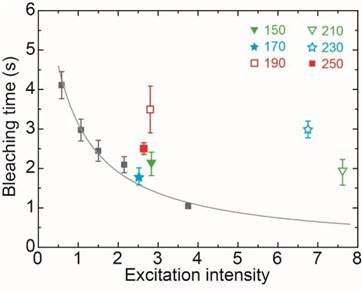

图4 纳米天线(彩色)/玻璃衬底(灰色)上荧光分子的漂白寿命对比

论文信息 Zhao, W., Tian, X., Fang, Z. et al. Engineering single-molecule fluorescence with asymmetric nano-antennas. Light Sci Appl 10, 79 (2021). 本文共同第一作者为上海复旦大学物理系博士生赵文琦、田筱超然和方浙宁,通讯作者为谭砚文教授和周磊教授。合作者包括上海大学通信学院的肖诗逸教授、复旦大学物理系的张远波教授和复旦大学化学系的李富友教授、冯玮教授。 论文地址https://doi.org/10.1038/s41377-021-00522-9 |