| 赵俊课题组发现新型钒基Kitaev量子磁体 |

| 发布人:韦佳 发布时间:2024-06-17 浏览次数:416 |

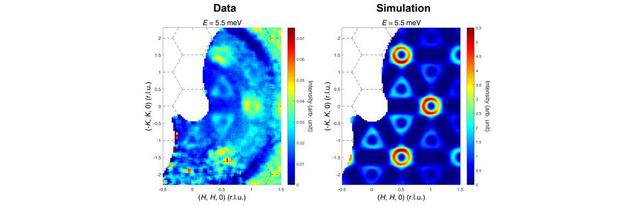

近日,复旦大学物理学系/表面实验室赵俊课题组利用中子散射技术,在范德瓦尔斯铁磁体VI3中首次观测到了Kitaev相互作用的证据,并提出了一类新的钒基Kitaev量子磁体。相关研究论文以“Signatures of Kitaev interactions in the van der Waals ferromagnet VI3”为题于2024年6月14日发表在国际权威期刊《Physical Review Letters》上,并被选为编辑推荐论文(Editors’ Suggestion)。复旦大学物理系直博生顾一卿为该论文的第一作者,赵俊教授为本文的通讯作者。 Kitaev模型由俄罗斯/美国物理学家Alexei Kitaev于2006年提出,是在理论物理和量子计算领域具有重要意义的模型。蜂窝晶格上的Kitaev相互作用可能产生量子自旋液体、拓扑磁激发等新奇量子现象,在量子计算和自旋电子学领域具有重要的应用前景,受到广泛关注。研究人员对可能实现Kitaev模型的磁性材料进行了很多探索,具有强自旋轨道耦合的蜂窝格子磁体的磁性离子的最近邻键由共边的配位离子八面体构成,由于自旋之间的相互作用高度依赖于轨道的空间取向,因此有望实现Kitaev模型中的新奇现象。目前,大多数关于Kitaev磁体的探索集中在反铁磁不稳态附近的有效自旋为S = 1/2体系,如钌氧化物和铱氧化物等。 赵俊课题组利用化学气相沉积法合成了范德瓦尔斯铁磁莫特绝缘体VI3的高质量、大尺寸的单晶样品。该样品在常温下具有层状蜂窝晶体结构,赵俊团队首先用弹性中子衍射揭示了其微观磁结构,发现其中存在显著的轨道磁矩以及强磁弹耦合 (Chin. Phys. Lett. 38, 096101 (2021),Express Letter),这表明轨道自由度在该体系中起到了重要作用,可能产生区别于传统各向同性的海森堡相互作用的新奇磁相互作用。进一步,赵俊团队利用非弹性中子散射技术对VI3进行了覆盖大范围布里渊区的测量,实验揭示了VI3在蜂窝晶格面内高度各向异性的磁激发。通过全面分析对称性允许的各类可能的磁相互作用,发现各向异性Kitaev相互作用在其中起到了主导作用。将实验揭示的磁相互作用模型与理论计算的相图对比,并综合考虑其中的单离子各向异性与交换相互作用非对角项,发现VI3处在靠近有效自旋S = 1的Kitaev自旋液体相边界的铁磁态附近。这项工作不仅为VI3中的新奇特性(如巨大的反常霍尔热导、高度可调控的磁性等)提供了解释,而且为探索在铁磁不稳态附近高自旋Kitaev模型的实现开辟了新的方向。钒基Kitaev磁体的发现,也进一步拓宽了Kitaev候选材料的范畴。 这项研究得到了2030科技创新重大项目、国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划和上海市市级科技重大专项的资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.246702 |